A disputa pelo futuro da indústria automotiva brasileira ganhou um novo capítulo. Enquanto o governo e algumas montadoras negociam nos bastidores, um estudo alarmante da Anfavea joga luz sobre o que está em jogo: dezenas de milhares de empregos e bilhões em arrecadação. O cerne da questão é um benefício fiscal que, para alguns, é vital para a transição elétrica e, para outros, uma ameaça à manufatura nacional. Vamos entender essa complexa equação.

O prazo que vira moeda de troca

Em julho de 2025, o Comitê Executivo de Gestão da Camex autorizou uma medida polêmica: uma isenção de imposto de importação para veículos eletrificados que chegassem ao Brasil desmontados (CKD) ou semidesmontados (SKD). O benefício, válido por seis meses e com uma cota de US$ 463 milhões, tinha data para acabar em 31 de janeiro de 2026. Mas, como costuma acontecer no setor automotivo, prazos podem ser flexíveis quando há interesses bilionários em jogo.

Na época, a BYD, principal beneficiária da medida, queria dois anos de isenção. Acabou conseguindo seis meses. Agora, fontes do setor indicam que a montadora chinesa está em negociações com o governo para garantir mais seis meses de benefício. Existe até um "gatilho" na medida original que permitiria essa prorrogação por simples ofício do governo federal. Conveniente, não?

O timing é curioso. As obras dos prédios da planta da BYD em Camaçari, na Bahia – que vão abrigar as etapas mais complexas da produção, como estamparia, solda e pintura – estão em ritmo acelerado e devem ficar prontas só em 2026. A pergunta que fica é: a montadora precisa desse período extra de isenção para finalizar sua fábrica e começar a produzir de fato no Brasil, ou é uma estratégia para prolongar ao máximo um modelo de negócio vantajoso?

Questionada pela reportagem, a BYD não se manifestou. Já a GWM, outra montadora que se beneficiou das isenções, afirmou não ter feito nenhum pedido de prorrogação. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) foi taxático: "não há pleito do setor para nova prorrogação". Mas, em Brasília, declarações oficiais e a realidade dos bastidores nem sempre caminham juntas.

Os números que assustam a indústria tradicional

Enquanto isso, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), que representa as montadoras tradicionais já estabelecidas no país, decidiu colocar na mesa números concretos. E eles são alarmantes. De acordo com um estudo divulgado pela entidade, a substituição da produção automotiva completa no Brasil pela simples montagem de kits importados poderia resultar em:

Eliminação de 69.000 empregos diretos (75% da força de trabalho atual do setor)

Impacto em aproximadamente 227 mil postos indiretos

Perda econômica de até R$ 103 bilhões para fabricantes de autopeças

Redução de R$ 26 bilhões na arrecadação de tributos em um ano

Queda de R$ 42 bilhões nas exportações de veículos

Para Igor Calvet, presidente da Anfavea, o problema não é o uso pontual dos modelos CKD ou SKD. Muitas montadoras, inclusive as tradicionais, começaram suas operações no Brasil assim. "O problema é manter incentivos para a simples montagem em alto volume sem exigência de aporte de valor nacional", argumenta. Na visão dele, isso ameaça a sobrevivência da indústria de alta complexidade e a geração de empregos qualificados no país.

E faz sentido. A montagem de um kit é uma operação muito menos complexa do que a fabricação de um veículo do zero. Envolve menos etapas, menos tecnologia, menos engenharia e, consequentemente, menos mão de obra especializada. Se o modelo se tornar predominante, o que acontece com os centros de pesquisa e desenvolvimento, com as universidades que formam engenheiros automotivos, com toda a cadeia de fornecedores que hoje produz componentes sofisticados?

Um impasse com várias camadas

O debate, na verdade, vai muito além de uma simples isenção fiscal. Ele toca em questões fundamentais para o futuro do Brasil: que tipo de indústria queremos ter? Devemos priorizar a rápida adoção de tecnologias verdes, mesmo que isso signifique importar a maior parte do valor agregado? Ou devemos insistir em um modelo de industrialização profunda, que gera empregos qualificados e domínio tecnológico, mesmo que isso torne os produtos mais caros e a transição mais lenta?

Por um lado, a pressão pela eletrificação é global e urgente. O Brasil está atrás de outros mercados nessa corrida. Facilitar a entrada de veículos elétricos, mesmo que desmontados, pode acelerar a renovação da frota e ajudar a cumprir metas ambientais. As montadoras chinesas trouxeram inovação, preços competitivos e forçaram as concorrentes estabelecidas a se movimentarem. Isso é bom para o consumidor.

Por outro, há o risco real de desindustrialização. O que acontece quando a fase de montagem dos kits acabar e as montadoras decidirem que é mais barato montar em outro país? Ficamos com fábricas ociosas e uma legião de desempregados. A Coreia do Sul, a China e a Alemanha não se tornaram potências industriais montando peças de outros. Elas desenvolveram capacidades próprias.

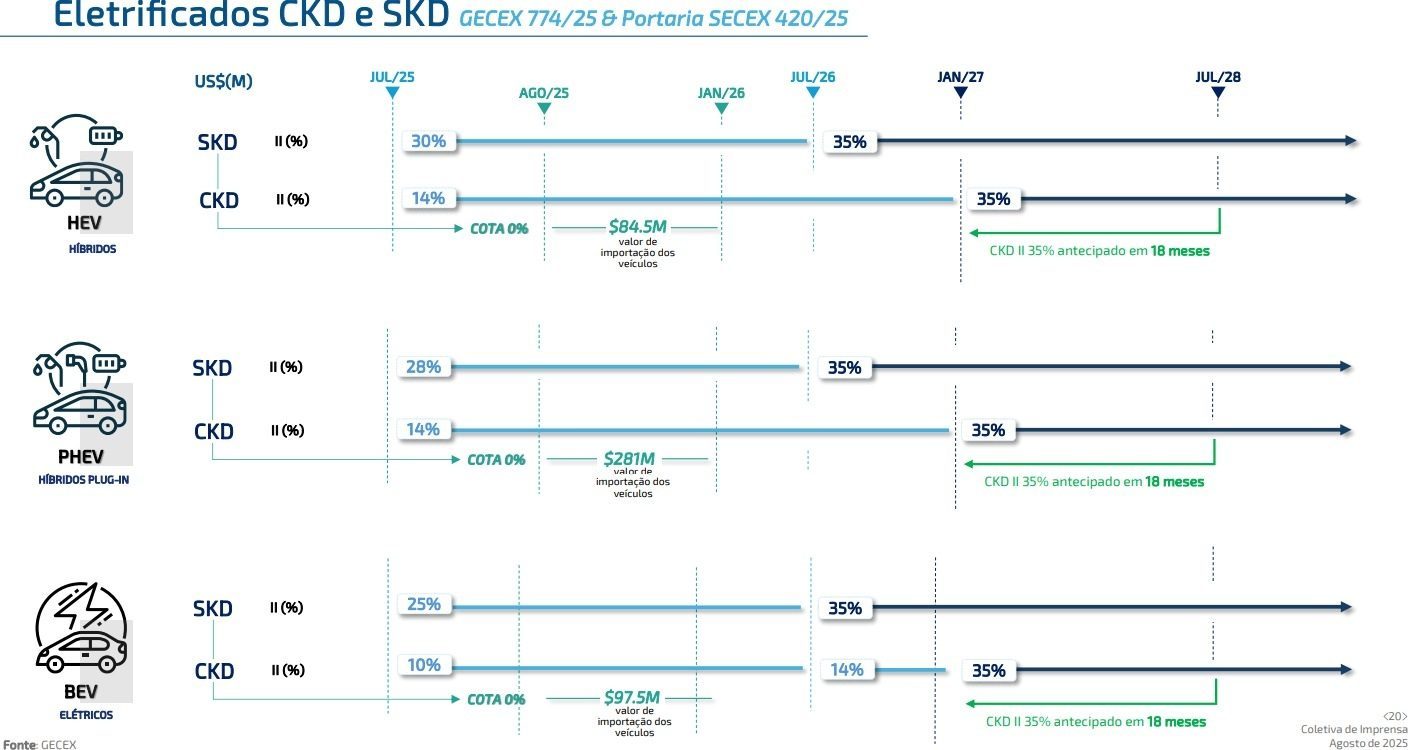

Talvez a solução esteja no meio-termo. Incentivos temporários e bem desenhados, com contrapartidas claras de nacionalização progressiva e investimento em P&D local. O cronograma do MDIC já prevê um aumento gradual das alíquotas: para veículos SKD, a taxação sobe para 25%-30% agora e para 35% a partir de julho de 2026. Para os CKD, sobe de 14% para 35% em janeiro de 2027. Será que esse é o caminho para forçar a raiz local sem estrangular a oferta?

O que me preocupa, em minha opinião, é a falta de um plano industrial de longo prazo para o setor. Reagimos a pressões pontuais, a lobbies corporativos, a crises imediatas. Mas falta uma visão estratégica: onde queremos que a indústria automotiva brasileira esteja em 2035? Que papel ela vai desempenhar na economia global do futuro? Enquanto não respondermos a essas perguntas, vamos continuar patinando entre a proteção de empregos do passado e a atração de investimentos do futuro, sem conseguir garantir nem um, nem outro de forma sustentável.

E essa falta de clareza estratégica cria um terreno fértil para o que alguns especialistas chamam de "guerra fiscal disfarçada". Estados como Bahia e Ceará, ansiosos por atrair os novos investimentos da eletromobilidade, oferecem pacotes de incentivos agressivos às montadoras chinesas. Isso gera uma competição predatória entre as unidades da federação, onde quem perde é o erário público nacional no longo prazo. O governo federal, por sua vez, parece oscilar entre o discurso de defender a indústria nacional consolidada e a prática de abrir exceções para quem promete trazer o "futuro". É uma dança delicada, e os passos ainda estão desencontrados.

O lado oculto da cadeia de fornecedores

Quando falamos em 69 mil empregos diretos em risco, a imagem que vem à mente é a de operários deixando as linhas de montagem. Mas o buraco é mais embaixo. A ameaça mais silenciosa e, talvez, mais devastadora, está na cadeia de autopeças. São centenas de empresas de pequeno e médio porte espalhadas pelo interior de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul que produzem desde um simples parafuso especializado até complexos módulos de freio ou sistemas de suspensão.

Essas empresas investiram pesado nas últimas décadas para se adequar às exigências de qualidade e tecnologia das montadoras globais. Muitas são familiares, com know-how acumulado por gerações. O modelo CKD/SKD, por definição, reduz drasticamente a necessidade desses componentes locais. O kit já vem praticamente completo da China. O que sobra para o fornecedor nacional fazer? Talvez um tapete, ou um conjunto de baterias que, pasmem, também pode ser importado em bloco.

Conversei com o gerente de uma destas empresas, que preferiu não se identificar. A angústia no seu relato era palpável. "A gente passou anos desenvolvendo um componente específico para um modelo que seria lançado aqui. Fizemos todo o trabalho de engenharia, testes, homologação. Do nada, a montadora mudou a estratégia e decidiu trazer o carro via CKD. Nosso projeto foi para o lixo. O componente simplesmente veio pronto no kit", contou. Ele teme que, se a tendência se consolidar, seu negócio familiar, que sustenta dezenas de famílias na cidade, terá que fechar as portas. "Não competimos só com o preço, competimos com a inexistência da demanda", desabafou.

É esse o cerne do problema econômico. Não se trata apenas de postos de trabalho, mas de capacidade produtiva, de soberania tecnológica. Uma indústria de autopeças robusta é o que permite a uma montadora reagir rapidamente a mudanças no mercado, customizar produtos, inovar. Sem ela, viramos meros montadores, eternamente dependentes do projeto e da vontade de quem está do outro lado do mundo.

A visão do outro lado: a defesa do modelo flexível

Claro, a história não é preto no branco. Do lado das novas montadoras, principalmente as chinesas, o argumento tem sua lógica. Elas chegam a um mercado novo, com uma tecnologia diferente (a elétrica) que exige investimentos colossais em infraestrutura e uma rede de fornecedores que simplesmente não existe no Brasil na escala necessária. Como justificar a construção de uma fábrica "full cycle" (ciclo completo) de bilhões de reais sem antes testar a aceitação do mercado, construir uma marca e entender as particularidades do consumidor local?

O modelo CKD/SKD serve justamente como um "ponte" estratégica. É uma forma de começar a operar com um risco financeiro menor, estabelecer presença, criar demanda e, então, com o tempo e as vendas garantidas, internalizar a produção. A BYD, por exemplo, argumenta que sua fábrica na Bahia é prova de seu compromisso de longo prazo. A questão que fica no ar é: o período de "ponte" está sendo usado para realmente construir a fábrica local, ou está se tornando um fim em si mesmo, mais lucrativo do que a produção integral?

Há também um argumento de pragmatismo puro e simples. O consumidor brasileiro, finalmente, tem acesso a carros elétricos modernos e com preços mais acessíveis graças a essa dinâmica. A concorrência acirrada forçou gigantes como Volkswagen, GM e Stellantis a acelerarem seus planos de eletrificação e a repensarem preços. Em outras palavras, o "choque de competitividade" gerado pelas importações CKD/SKD pode, em tese, beneficiar toda a indústria e o mercado a longo prazo, obrigando-a a se modernizar. Será que a Anfavea, ao defender as montadoras tradicionais, não está, no fundo, tentando proteger um modelo de negócios que ficou confortável por tempo demais?

É uma provocação válida. Afinal, por décadas, o mercado brasileiro foi um "quintal" protegido para um pequeno grupo de montadoras. A abertura dos anos 90 foi parcial, e os incentivos do Inovar-Auto, mais recentemente, também geraram polêmicas. Não seria a resistência atual, em parte, um reflexo desse mesmo protecionismo, só que agora vestido com a roupagem da defesa do emprego nacional?

O que dizem os especialistas independentes?

Para tentar sair do ruído do lobby e das declarações de parte, é preciso olhar para análises mais técnicas. Economistas especializados em comércio exterior e desenvolvimento industrial apontam para nuances que tanto o governo quanto as associações evitam tocar.

Um estudo do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (IEDI), por exemplo, reconhece o papel dos regimes especiais para introduzir novos produtos e players. No entanto, alerta que a permanência prolongada desses regimes, sem metas claras de nacionalização, pode criar uma "dependência de trajetória" perigosa. Ou seja, uma vez que as montadoras se estruturem em torno do modelo de montagem simples, fica economicamente inviável e logisticamente complexo migrar para uma produção de maior valor agregado. O país fica preso em um degrau inferior da escada industrial.

Outro ponto levantado por acadêmicos é a questão da transferência de tecnologia. No modelo CKD, o que chega são caixas com peças para encaixar. O conhecimento sobre como projetar a carroceria, desenvolver a bateria, integrar os sistemas de software e hardware – todo esse "cérebro" do produto – permanece no país de origem. A montagem local gera aprendizado operacional, mas muito pouco aprendizado tecnológico. Sem políticas ativas que exijam centros de P&D locais, parcerias com universidades e treinamento de engenheiros brasileiros em áreas críticas como química de baterias e eletrônica de potência, o Brasil continuará um mero espectador da revolução elétrica.

E então surge a pergunta de um milhão de dólares: o governo tem capacidade e vontade política para impor essas contrapartidas? A história recente sugere que não. Os acordos são muitas vezes feitos na base da promessa e da boa-fé, com cláusulas de desempenho vagas e fiscalização frágil. Basta ver o que aconteceu com outros setores que receberam benefícios semelhantes no passado. A sensação que fica é a de que estamos repetindo um roteiro antigo, esperando um final diferente.

O consumidor no centro do furacão

No meio dessa briga de gigantes, entre governos, associações e corporações multibilionárias, está você: o consumidor. De um lado, a possibilidade de comprar um carro elétrico com tecnologia de ponta por um preço mais baixo hoje. Do outro, a incerteza sobre o que acontecerá com a rede de assistência técnica, a garantia, a revenda e a disponibilidade de peças de reposição no médio prazo se a montadora decidir, um dia, que não vale mais a pena operar aqui.

É um trade-off clássico entre benefício imediato e risco futuro. A escolha do carro, que já é complexa por fatores como design, desempenho e consumo, agora ganha uma camada extra de consideração geopolítica e industrial. Você está disposto a pagar um pouco mais por um produto de uma montadora com fábrica consolidada no país, sabendo que isso pode ajudar a manter empregos e a cadeia produtiva? Ou prioriza o custo-benefício imediato do veículo importado via kit, apostando que a marca veio para ficar?

Não há resposta fácil. Mas uma coisa é certa: a decisão que o governo tomar agora – prorrogar ou não a isenção, e sob quais condições – vai moldar não apenas o parque industrial da próxima década, mas também as opções que estarão na sua garagem e no seu orçamento familiar. O problema é que, enquanto a discussão acontece em salas fechadas e através de estudos encomendados, o cidadão comum tem pouquíssima informação transparente para formar sua própria opinião. Ficamos reféns de manchetes alarmistas de um lado e de promessas de futuro dourado do outro.

Com informações do: Quatro Rodas